道後ジンは、愛媛県松山市にある伝統ある造り酒屋「水口酒造」が手がけるクラフトジンで、その魅力の多くは原材料へのこだわりにあります。

ジンといえば「クセが強いのでは?」と構えてしまう人もいますが、道後ジンは柑橘の香りが華やかで、ジン初心者にも飲みやすい仕上がり。200mlサイズはお試しや贈り物にもぴったりです。

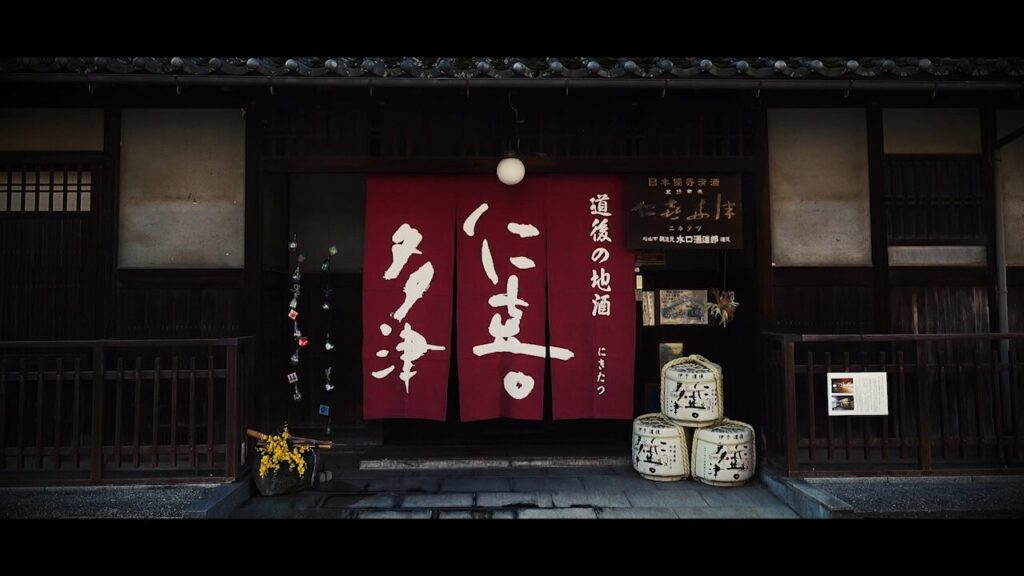

水口酒造とは

- 創業は 明治28年(1895年)。道後温泉本館と並んで地元・道後で長く酒文化を支えてきた蔵元です。

- 銘酒「仁喜多津(にきたつ)」をはじめ、清酒、日本酒のほか、ビールやジンなど幅広いアルコール製品(+オリジナルグッズなど非アルコール商品も)を手がけています。

- 道後という観光地に酒蔵がある点を活かし、「道後物語」というコンセプトで観光客に“思い出”を持ち帰ってもらえる製品展開や店舗体験を提供しています。

どんな人におすすめ?

- 柑橘好き/香りを楽しみたい人

道後ジンは愛媛県産のせとか、紅まどんな、柚子など、複数の柑橘が使われており、華やかで明るい香りが際立ちます。柑橘の皮をちょっと潰して香りを立てると「旅先の果樹園にいるような」清々しさが感じられます。 - スパイスが“アクセント”として好きな人

カルダモン、シナモン、山椒といったスパイスも配合されていますが「香りの主張が強すぎる」というわけではなく、柑橘のフルーティさを引き立てるためのアクセント。スパイス系のジンが苦手な人でもおすすめです。 - ローカル感を楽しみたい/お土産を探している人

原料に愛媛県内各地(松山市、鬼北町、久万高原町、新宮町など)の素材を使っていて、「産地」がストーリーになるジンです。愛媛県内・四国好き、地域ブランド好き、クラフトジン好きには特に響きます。

原材料に宿る“愛媛らしさ”

道後ジンの魅力は、何といっても原材料の豊かさ。

- 本格焼酎(愛媛県製造)

- せとか(松山市産)

- 紅まどんな(愛媛県産)

- ジュニパーベリー

- キウィ(愛媛県産)

- 七折小梅(伊予郡砥部町産)

- 柚子(北宇和郡鬼北町産)

- レモン(越智郡上島町岩城産)

- 久万銘木の檜チップ(久万高原町)

- 新宮茶(四国中央市新宮町産)

- カルダモン

- シナモン

- 山椒

柑橘類のフレッシュさに、果実や梅の酸味、檜チップや茶の爽やかさが重なり合い、さらにスパイスが奥行きを与えています。グラスに注ぐだけで「愛媛の風景」が広がるような一本です。

道後ジンを「楽しむ」ためのコツ

| 項目 | 道後ジンで楽しみ方 | ポイント |

|---|---|---|

| 飲み方 | ストレートで香りをじっくり楽しむ、オンザロックや少量加水で香りが開く | 最初は少し氷を入れるか、水を数滴足すと柑橘やスパイスの香りが柔らかくなります |

| グラス | チューリップ型のグラスなど香りが逃げにくいものが◎ | 家にない場合は小さめのワイングラスでも可。香りを逃さないように口をすぼめた形のもの |

| 温度・シーン | 飲む前に少し常温に戻す/夜のリラックスタイムが合う | 冷蔵庫から出してすぐより、少し室温に置いた方が香りが豊かになります |

ペアリング提案:この柑橘感を引き立てる食との組み合わせ

- 塩レモンをきかせたエビのマリネ → 柑橘の香りと塩気が道後ジンの爽やかさを後押し

- チーズ(ブリーまたは山羊チーズなどの柔らかいタイプ)+クラッカー → スパイス感と柑橘感がチーズのコクと重なって良いハーモニー

- フルーツカクテル風に、ジュース控えめで道後ジンを主役に → 香りが逃げにくいので香しいジュースや炭酸で軽く割る

購入情報

- 容量:200ml

- 販売価格:公式サイト参考(執筆時点)

- 購入先:水口酒造公式サイト、愛媛県内酒販店、観光地のお土産店など

まずは200mlで気軽に試し、気に入れば大きなボトルを購入するのもおすすめです。

「仁喜多津(にきたつ)」の酒造りの工程と、水口酒造の蔵がどう香り・味に影響を与えているか

松山・道後の歴史ある蔵元、水口酒造が醸す「仁喜多津(にきたつ)」シリーズ。その香りと味わいの美しさには、“蔵”という舞台と、造り手の細かな選択が深く影響しています。

もし酒を口に含むなら、まずは香りをじっと吸い込んでみてください。「果実の熟した甘さ」「お米のやわらかさ」「土のような静かな安定感」――これらが織りなす複雑だけどストレスのない味わいこそ、仁喜多津の醍醐味です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 酒米の産地 | 久万高原町など、標高が高く冷涼な場所で育てられた酒米を使っている。例:久万高原町の西山農園で育てた「山田錦」を採用。 |

| 精米歩合や製造スペック | 新しい商品「NIKITATSU2025」は精米歩合45%。2024年の「NIKITATSU2024 純米大吟醸酒」は精米歩合30%のものも。 |

| 酵母・酵母タイプ | 愛媛県酵母 EK-1 など、地元酵母を使って香りに地域性を出す工夫あり。 |

| 仕込み水・蔵の環境 | 「熟田津の良水」を仕込み水として使っていることが明記されており、蔵から出る水質が酒質に寄与。 |

| 受賞歴・品質調整のこだわり | 全国新酒鑑評会で金賞を複数回受賞。香り・味のバランスを細かく調整しているらしい。 |

| 蔵人の技/造りの姿勢 | 地産地消プロジェクト、農家支援、地域とのつながりを重視。米づくりから酒造りまで一貫して品質をコントロールしようとしている。ボトルデザインや数量限定品へのこだわりも見られる。 |

まとめ

道後ジンは、愛媛の柑橘や果実、森や茶畑の香りまで詰め込んだ「ご当地クラフトジンの傑作」です。

飲むシーンや飲み方によって表情を変える一本は、自宅でのリラックスタイムにも、大切な人への贈り物にもぴったりだと思います。

ぜひ、“愛媛の風”を感じてください。

最後までお読み頂きありがとうございました。

sakelog | お酒の魅力を分かりやすくお届け

sakelog | お酒の魅力を分かりやすくお届け